摘 要:構成課程是德國包豪斯設計學院對世界設計教育的最大貢獻,構成是如何創造美的圖形的最好的一種設計思維方式;構成教育最重要的發現就是點、線、面等基本要素的提出,使我們深刻認識到任何圖形都可以簡約到點、線和面的構成;異質同構是格式塔心理學派一個非常重要的分析造型藝術的學說,借助這個原理可以利用點構成、線構成和面構成的手法去重新豐富一個圖形畫面,以異質同構的形式組合在一起,畫面的視覺效果、藝術美感都遠遠超過了攝影技術所能帶來的視覺感受。

關鍵字:點線面;構成;圖形;異質同構

一、背景

構成是設計界共通的圖形語言,是一種藝術設計專業的常用術語。[1]構成作為設計基礎教育課,最早是于1919年在德國包豪斯(Bauhaus)設計學院的“基礎課程”(Basic Course,現在多譯為“造型基礎課程”或“造型設計基礎”)訓練中出現的,這種實驗性的教學模式剛開始是由伊頓(Johannes Itten,1888~1967)創建的。隨后,康定斯基(Wassily Kandinsky,1866~1944)在1926年出版了關于平面造型抽象藝術的杰作《點?線?面》(原英文名為Point and Line to Plane)一書,為構成的視覺形式語言確定了點、線、面等概念元素的范疇,為之后構成藝術相關課程的形成奠定了理論基礎。[2](P.4)構成課程內容主要是關于造型和色彩的基礎知識,并且將當時各前衛藝術流派的內容和手法融入到設計教學中。在包豪斯設計學院師生的共同努力下,探索出了當今系統的現代造型教學基礎體系,并確定了構成在設計教學及設計實踐中重要的地位和作用。

二十世紀中葉,包豪斯的設計理念傳入東方,日本在結合振興經濟的生產實踐與設計應用中,將“構成”由原來的造型、色彩等基礎知識進行分解并整合,形成了相互連貫,各自獨立的三門專業課程,即平面構成、色彩構成和立體構成。[3]這三大構成課不是一般類似素描、水粉等的技法課,而是理論與實踐相結合的設計大類專業的必修課,是一種訓練和開發創造性思維模式的綜合課程。七十年代末構成藝術由香港傳播到我國,到了八十年代構成藝術的教學開始出現在我國高等藝術院校中,成為設計專業的必修課程。經過多年的構成教學與研究,我國構成藝術已經逐漸形成了自己一整套完善的教學體系。構成藝術是在近代西方迅速發展的工商業背景下,人們對大工業化時代的設計所提出的必然要求。進入信息時代后,隨著計算機技術廣泛地運用在當代設計中,為設計師提供了更豐富的表現技法與手段,曾經需要耗時久、甚至難以實現的復雜設計任務,如今可能僅需幾分鐘就能輕易完成。在計算機的幫助下,人們完全可以實現單純地利用點構成、線構成和面構成的手法,在異質同構原理的指導下,實現復雜圖形向構成藝術的轉化。

二、構成的基本要素——點、線、面

最基本的形態是由點、線、面等基本元素構成的,通過各種方式對這些基本要素的組合運用,表現出具有一定藝術特點的視覺形式,最終形成了新穎獨特,可以給人們具有藝術美感的藝術圖形,這就是我們常說的構成。眾所周知,圖形是一種可視化的語言,其本身就具有一定的特征,而且具有一定的造型特征。[4]雖然二維平面中的各種圖形無窮無盡,但是都為一定的形式美法則所左右,而且圖形最終都是由最基本最抽象的點、線、面三種基本要素構成,它們能夠組成任何形態,換言之,任何圖形都可以用點線面去造型出來。[2] (P.22)

點作為形態構成中最小的構成要素,其在幾何學中是不具有大小只具有位置的,但在構成中具有形態、位置和大小等屬性。就是說構成藝術中的點是有大小差別的,且其大小在視覺上不可超過一定的限度,超過了就失去點的性質,而成為面了。根據點運用的目的、形式、肌理以及材質等因素能夠表現出不同的視覺效果,如有細致或粗糙的點,有純凈或混沌的點,也有自由或束縛的點。我們通常想到點時,認為其形狀是圓的,實際上“點”可以是任何形態的,近看能分清形,遠看就是點了,所以點的大小是相對的,是在與其所處的環境背景比較之下決定的。因此,在一定的環境背景下,點與面之間的概念是可以相互轉換的。

線是點移動的軌跡,面和面的相交也能夠產生線的感受。[2] (P.28)幾何學中的線分為直線和曲線,二者的共同點是都有寬度。而構成的線不是幾何概念上的線,是通過視覺圖形來傳達的,所以構成中的線有長度、寬度、形狀等屬性。在形態構成中則將線分為規則的幾何形的線(尺規線)和徒手畫的自由線。[5]由于各種線的形態不同也就具有各自不同的視覺特性,也就是線的性格。從數學上來說,當長度和寬度比例達到了極限程度的時候就形成了線。從構成的角度來看,線具有長短和寬度,隨著線的寬度的增加就會使人感覺到面的感覺,但它周圍如果都是類似線的群體,那么寬度較大的線也會被認為是粗線。[2](P.28)線的粗細和濃淡也能夠帶來視覺上的感受,可產生遠近和空間之感,線的間隔和疏密,還可表現肌理和立體之感。

面是線移動所產生的軌跡,線的封閉可形成面的感受。另外,點的密集或者擴大,線的聚集和閉合都能產生面。[6]從幾何學的意義來說,面有長、寬而沒有厚度,在構成中面是概念元素點線面中,唯一既具有長度又有寬度的元素。面作為塊或者立體的基礎延展圖形,在平面和立體之間起到了承上啟下的要素定位。面是構成各種可視形態的容器,它可以給點和線一個容納的空間。面通過其外形輪廓線的閉合,構成了各種不同形狀性質的面。如封閉的輪廓內涂上一種顏色,就會給人以面的感受。我們常見的面一般可分為三個部分,分別是幾何形、有機形和不規則形三類。[2] (P.33)正如嚴謹的幾何學一樣,幾何形的面總是給人規則有序的感受。有機形是自然形成的面,具有生動、節奏韻律的視覺感受。不規則形的面是有意或偶然形成的面,有著更多的形式。

圖4 面構成

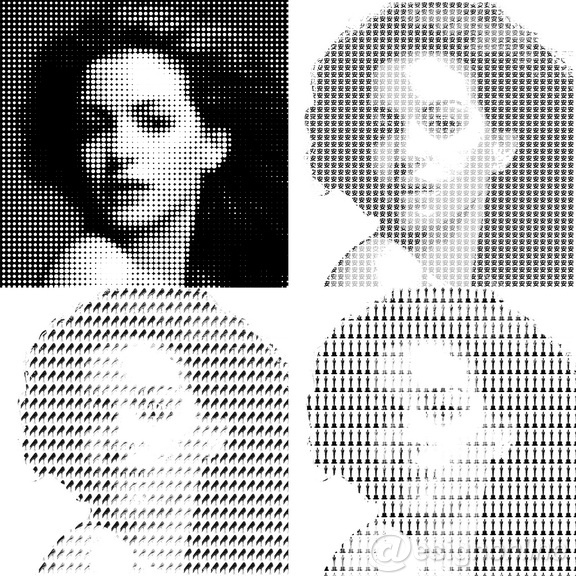

圖1安妮·海瑟薇(Anne Hathaway)

異質同構是格式塔心理學派提出的一種解釋審美經驗的學說。異質同構在圖形處理上,具體表現為在同一個構形內,用不同的材質、不同的甚至相悖的事物去填充到這個構形里,會產生新的審美體驗。異質同構最大特點是通過一系列相同輪廓的圖形之間并置比較,由于其內部材質發生了變化,雖然同構外形沒有太大的變化,但是給人視覺感受卻發生了有趣的連鎖反應,產生較好的視覺反饋。[2](P.173) 筆者將美國著名電影女演員安妮·海瑟薇(Anne Hathaway)注1的人像攝影(圖1),借助計算機輔助圖形方式,利用異質同構原理,將這幅通過照相機成像的圖片,以點構成、線構成和面構成的手法,重新進行重構設計和形式演繹組合成新的視覺圖形,從中探討構成與圖形的異質同構關系。

1、點構成

點作為形態構成語言的基本要素,其本身所要體現的內容非常多。圖形設計中,點既可以單獨出現以起到強烈的視覺作用,以獨特的造型吸引受眾的眼球,也可以通過有節奏的排列組合從而形成網點體系。在視覺設計圖形中點即使沒有刻意線化或面化,仍會自然而然地表現出線或面的效果。點的這一特性,原因可以歸為異質同構的審美體驗。這類構成的表達要求找出一個與主題形象相關的“點形”,要求“點形”必須具備各自特有的與畫面中人物相關的特色形象點元素。做法是:可選擇一個和主題相關的形,將之縮小到一定的程度,目距之內看上去象點,但又能分辨出其形狀來,即為“點形”。

圖2 點構成

如圖2中,左上部分是純粹的、大小不一的圓點,是通過網點的大小變化來表現過去老報紙上的印刷效果,遠看就是一幅抽象的點構成;右上部分是運用安妮·海瑟薇中文音譯名首字“安”字作為“點形”;左下的“點形”則是海瑟薇主演的電影《穿普拉達的女王》(The Devil Wears Prada)海報主題形象普拉達女鞋的造型;右下部分的“點形”是海瑟薇曾獲得的奧斯卡金像獎最佳女配角獎的獎杯。通過與海瑟薇緊密關聯但是又不同的“點形”元素進行畫面整體網點布局,這里每個“點形”都是與海瑟薇有密切聯系的圖形,通過異質同構的表現手法,點的構成畫面就形成了近似肌理的效果,成為富有想象力的視覺構圖。海瑟薇構成圖形的點有著不同的明度,明度不同的點在視覺效果上形成了富有層次的面的變化。明度低的點作為人物頭像的暗部,強烈的對比使這一部分的畫面如圖底關系中“底”的感受,“圖”的部分則是明度高的點。對比之下,簡單的由點引起的層次變化卻產生了網狀連貫的畫面效果。點作為構成圖形的基礎,本身所具有的形狀、位置、肌理等屬性,在運用異質同構的方法重構之下,這種奇妙的排列與組合帶給人完全不同的審美感受。這樣的點構成已經不僅僅只是設計圖形的概念,與海瑟薇人物圖形已經有了貫通之處,讓對海瑟薇的人物圖形的視覺感受也發生了奇妙的變化。

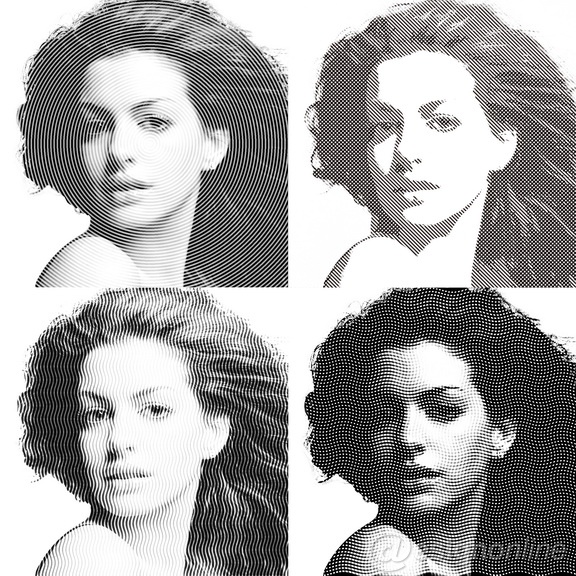

2、線構成

線是點的二維橫向延展,如果點的平移范圍超出了點的基本特性,那么就會出現線的效果。在形態構成理論中,線是造型藝術中最基本的元素,也是點線面等要素中表達力最強、表現最豐富的造型語言。從圖像處理軟件(photoshop)軟件對“畫筆”的定義可以看到,軟件中的線是畫筆的每個筆刷點在默認間距為25%時的連續效果。用線的疏密、交叉來組成畫面的明暗變化關系去塑造形體,也就是將形體分割成無數條有一定間距排列的線條,運用明暗關系去表現對象。實際上,傳統的素描就是利用一組組的排線去構成物體的明暗變化。在構成體系中,平面設計中的線構成,無論從造型形態還是視覺沖擊力,都是無可挑剔的動態構成語言,張力與可塑性非常突出。線構成這些獨特的視覺效果同樣可以通過異質同構的方法賦予到創意圖形中。

圖3 線構成

曲線或直線都是決定圖形畫面的基本要素,但無論是曲線、直線單獨作為構成元素,或者曲線與直線的組合,都可以經過計算機輔助生成極度復雜的圖形。在圖3中,左上是由同心圓線條的不斷擴散、重疊的動態效果;右上部分是線條以45°角互相交叉的組合方式;左下部分是呈S形彎曲的線條均勻細致的縱向排列而成,有點類似邊緣錯視原理的手法;右下部分則是利用兩個垂直方向相交的波浪線組合而成,其中較暗的地方有大量的波浪線聚集,具有明顯的紋理感,亮部與明暗交接部分的線基本是按照素描結構呈垂直排列方式,表達了素描的明暗結構走勢,塑造了強烈的立體感。與傳統素描中線條不同的是,素描純粹以線的聚集追求面化實現明暗關系的布局,以體現出結構和層次。而在線構成的圖形中表達結構或層次時,不只是簡單的線的聚集,各種線的形態不同也就具有各自不同的視覺特性,[2](P.28)每一種線構成的人物圖形都有自己與眾不同的個性和情感。所以當代設計師若能善于運用計算機繪圖,就可以把線構成更好地延伸為藝術表達效果的手法,從而繪制出具有豐富情感和形式美感的藝術圖形來。

3、面構成

面的概念是線移動形成的軌跡,軌跡之間或在其他構成要素的影響下的差別表明了面的性質。點和線通過一定的方式都可產生素描的面化效果,因此點、線、面這三個構成要素的性質是十分靈活的,我們可以運用異質同構的構成方法讓設計師微妙地把握面構成的這種平衡,讓構成避免進入思維定勢。面的存在還具有相對性,在封閉的輪廓內涂上相同的色彩也會給人以面的感受。面的構成表現是通過形與形的組合進行創造的,如果我們改變輪廓形中色彩的元素構成,運用同時對比的原理,在異質同構的手法下,使得這些不同色彩的面形成鮮明的色彩對比,也就是使得面的圖底關系達到一定狀態,這時面的形態能夠產生一種十分強烈的同時對比效果。

三、點線面構成與圖形的異質同構關系

同時對比是指當兩種或兩種以上顏色同一時間、同一空間并置在同一畫面上,所看到的色彩對比現象,同時對比產生的色彩沖突可以理解為是視覺殘像發生作用的結果。[7]對比色較于類似色而言,它利用面積相近的色彩對比加以區別,更具有強烈的視覺效果。[8]1962年美國波普藝術代表人物安迪·沃霍爾就是利用同時對比的原理,采取絲網漏印技術,創作了著名的《瑪麗蓮·夢露》的經典傳世之作。如圖4中的海瑟薇人物面構成圖形由對比色(包括原色、間色和補色對比)和類似色構成的面組成。在這四組圖形中可以看到,從顏色上來說面與面之間的對比顯然要比點或線強烈很多,更有視覺沖擊力。這是因為面在二維平面中的占有空間比例較大,所以在視覺上給觀者的信息量相對較多,個性表達上非常明顯。左上圖采用了紅、青和綠的補色對比關系;右上是黃、紫和藍的色彩組合;左下是紅、黃和藍三原色;右下則是紫、黃和藍黑的對比色關系。畫面中頭發與背景構成的互補色的面通過強烈的同時對比,有著非常明顯的形狀和邊緣的區分,而臉部上類似色面之間的過渡效果產生的邊緣變化相對又有一定的融合性。在這一組對比色與類似色的交錯中,每一張圖形都展現出不同的各種色彩、肌理等方面的視覺感受。這樣的面使海瑟薇的形象產生更多的藝術畫面效果如體積感、重量感和空間感等,使得經過色彩處理過的面構成圖形,雖然源自于相片,但藝術感染力遠遠超越了照相機獲得的數字成像效果。

四、結語

構成是現代藝術設計中非常重要的方法,它將點、線、面三個基本元素,運用對稱、重復、近似、漸變、變異、密集、發射、比例、分割等形式法則以及共形、替換、聯想、異質同構等創意手法,創造出無數具有藝術美感的視覺設計圖形。在一張人物頭像的異質同構案例中可以看到,點構成通過“點形”的網點表達,形成了近似肌理的效果,明度不同的點在視覺效果上形成了富有層次的面的變化,更重要的是與人物有關的“點形”組成的畫面承載著更加深刻的文化寓意,能夠產生強烈的視覺隱喻效果;線構成通過曲線或直線的排列來塑造形象,表達了素描的明暗結構走勢,塑造了強烈的立體感,這種以等密度有規則的線條組合并在相同形態并列的前提下,能給人一種全新的視覺感受;面構成中,通過同時對比的手法,幾個封閉的色塊以異質同構的形式組合在一起,面與面不同色彩的同時對比造成了強烈的視覺沖擊力,畫面的視覺效果、藝術美感都遠遠超過了人物攝影。

構成在平面設計等領域中始終處于創造新圖形手法的重要位置,而新設計平臺背景下的構成,用異質同構的獨特方式帶給人們多元化、創新性的視覺設計創意,促進了構成體系的深入發展,使構成藝術煥發出新的活力。隨著時代的發展,計算機輔助設計的廣泛應用,在此背景下探索構成與圖形的關系顯得尤其重要。

注釋

注1:安妮·海瑟薇(Anne Hathaway),1982年11月12日出生于紐約州布魯克林(Broolyn, New York),美國著名電影女演員。

參考文獻

[1] 楊丹.關于平面構成教學改革之探討[J].遼寧師專學報(社會科學版),2008(03):98.

[2] 吳衛.平面構成(圖書本)[M].北京:北京理工大學出版社,2010:4、22、28、33、173.

[3] 劉明.創新思維在平面構成課程中的應用[D].長春:東北師范大學,2011(05):9.

[4] 金萍.論圖形元素在平面廣告中的設計與應用[J].包裝工程,2014(10):111.

[5] 高菲.平面設計中符號學的應用[D].濟南:山東輕工業學院,2007(05):14.

[6] 劉曉春.平面構成的要素在敦煌壁畫中的體現[J].北方文學(下半月),2011(10):61.

[7] 吳衛、肖晟.色彩構成(圖書本)[M].北京:北京理工大學出版社,2006:48.

[8] 王蘭珍.包裝設計的色彩視覺美[J].包裝工程,2014(08):111.

圖片出處

圖1:http://img.bizhi.sogou.com/images/2012/05/3/5931.jpg

圖2:作者自繪

圖3:作者自繪

圖4:作者自繪

作者:吳 衛 張 宇 (湖南工業大學 包裝設計藝術學院,湖南 株洲 412007)

作者簡介

1、吳衛(1967~),男,湖南常德人,湖南工業大學包裝設計藝術學院教授、博士生導師,清華大學美術學院設計藝術學博士,曾于1988~1990年留學日本千葉大學デザイン學科。現為湖南省包裝設計藝術研究基地首席專家、中國機械工程學會工業設計,產品設計分會委員、中國包裝聯合會包裝教育委員會副秘書長、湖南省工業設計協會副會長。現主要從事傳統藝術符號和高校藝術教育理論研究。

2、張宇(1991~),男,山西臨汾人,現為湖南工業大學包裝設計藝術學院14級研究生,主修包裝設計。通訊地址:湖南省株洲市湖南工業大學河西校區學生宿舍25棟319,412007。TEL:13100232955。

本文已發表在《藝術科技》七月刊

免責聲明:以上內容為網上采集的文章、圖片,出于對行業傳遞更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的權益,請及時向info@idform.cn進行反饋,核實無誤后進行刪除